萬華區作為台北最早開發的城區之一,有著豐富的歷史脈絡與文化積澱。從艋舺碼頭的商業繁華到現今的都市更新,這片百年城區不僅承載著台北的歷史記憶,更透過創新與轉型,持續與現代進行對話。

萬華,舊稱「艋舺」,在清代時期是重要的商業樞紐,因位於淡水河畔而成為台北的經濟核心。清乾隆年間,艋舺逐漸發展為船運貿易的重要據點,木材、米穀、布匹等商業活動日漸興盛,同時也催生了包括龍山寺、青山宮等著名廟宇以及剝皮寮等商業街區的興建。到了日治時期,萬華受現代化規畫影響,逐漸由傳統街區轉向都市化發展。然而,隨著台北城內其他地區的快速崛起,萬華的地位逐漸被取代,商業重心也開始外移。一直到近代,隨著城市更新計畫的推進,萬華才逐步將其豐厚的歷史文化資產與現代需求結合,成為一個連結過去與未來的創意文化場域。

剝皮寮歷史街區-從商業街到文化地標

剝皮寮歷史街區是萬華地區的重要文化地標,其歷史可追溯至清代乾隆年間(1763年)。當時剝皮寮是台灣木材交易的集散地,「剝皮」一詞源於去除木材樹皮的工序,街區也因此得名。憑藉地處交通要衝的地理優勢,剝皮寮迅速發展為繁榮的商業街,聚集了眾多商號和住家,並以磚造建築為主,形成了獨特的街區風貌。

在日治時期,隨著城市規畫的推進,艋舺逐漸失去了作為台北城中心的地位。然而剝皮寮依然保留了其商業功能。戰後,台北市的經濟重心轉移,艋舺的繁華逐漸消退,剝皮寮也面臨了沒落。街區內的老建築因缺乏維護而漸漸失修,部分房屋被分隔出租,成為居民的生活區。由於長期缺乏管理,剝皮寮一度被忽視,甚至面臨拆除危機。20世紀末,台北市政府開始重視剝皮寮的歷史價值,於1999年啟動了保存與修復工程。這一計畫旨在保留剝皮寮的建築特色,同時賦予其新的文化功能。經過多年的努力,剝皮寮於2009年以「剝皮寮歷史街區」的名義正式對外開放,成為結合文化展示、教育推廣與旅遊觀光的新地標。

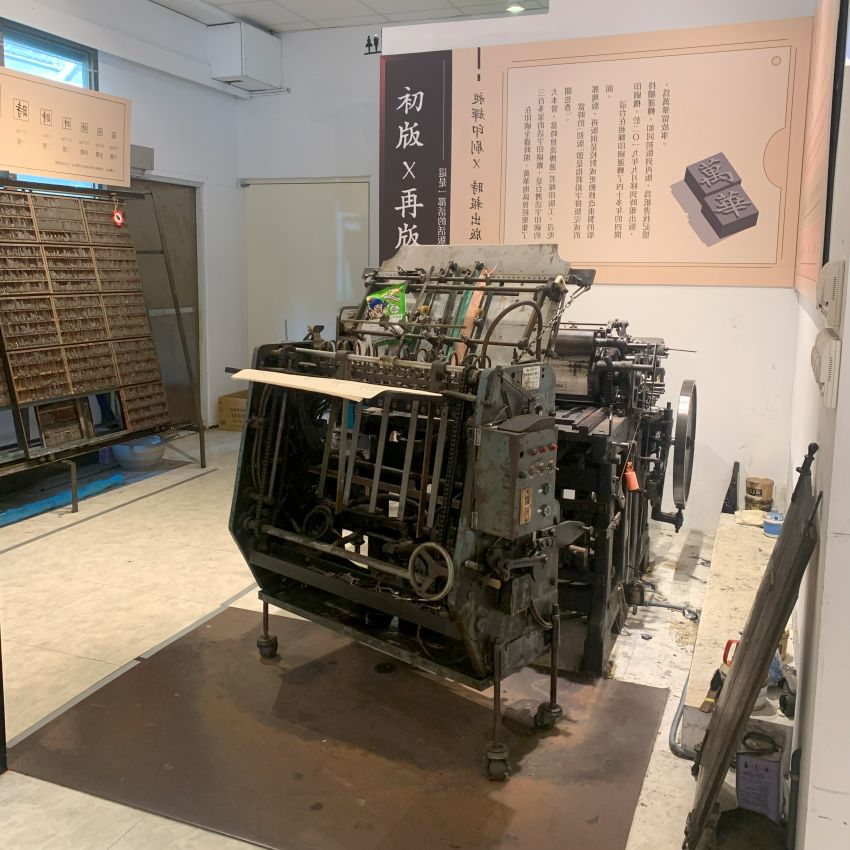

今日的剝皮寮風格融合了清代、日治時期與戰後的特色,紅磚牆面、拱形騎樓以及窗櫺上的精美雕飾,展現不同時期的建築風貌,整體古樸典雅。不僅是歷史建築的保存地,也是文化創意與社區活動的中心。街區內設有展覽空間,定期舉辦與歷史、藝術、教育相關的活動,包括電影放映、文化講座和手作工作坊,增添街區的文化氛圍。此外,剝皮寮內的印刷業遺址展示,更重現了當年印刷業的繁榮景象,並結合原有的人文和產業紋理,帶給遊客更深遠的體驗視角。

大輿出版社-從紙本到電子地圖的文創之路

大輿出版社成立於1969年,是一家擁有悠久歷史的地圖出版商。其創辦人周法平秉持著「帶人們走對的路」的信念,不僅專注於製作高品質的紙本地圖,還致力於保存與推廣地圖文化,並成為地理與城市探索愛好者的重要資源。在傳統紙本地圖時代,大輿出版社的產品如《台北市地圖》、《台中市地圖》以及《台灣省公路地圖》等,皆為當時家庭和旅人必備的工具。

隨著科技的進步和數位時代的來臨,大輿出版社亦積極轉型,不僅在紙本地圖市場上佔重要地位,電子地圖領域更是業界龍頭,從2000年首先提供Nissan車用導航地圖,一直到今日的各大車廠、手持型導航裝置及手機導航都是使用精良的大輿圖資。在第二代經營者周宇廷的帶領下,公司不斷創新並開發文創產品,推出如「散步地圖」系列、《吃喝玩樂》旅遊書,以及專為單車族設計的單車地圖等,滿足不同族群的需求。

2017年,隨著萬華區的文創氛圍日漸興起,大輿出版社於龍山文創基地開設了「慢旅‧地圖空間」,並以此作為將地圖文化帶入現代生活的全新平台。這個空間的設立,旨在推動人們重新關注傳統地圖的價值,並深入理解實體地圖在現代社會中的獨特魅力。「慢旅‧地圖空間」不僅展示了大輿出版的眾多地圖產品,還經常與在地社區融合,舉辦各式與地圖文化相關的活動,像是DIY手作地圖、地圖設計工作坊,透過地圖教育課程,教導民眾認識土地,深化對地圖與文化的理解。

有時聚聚書店咖啡-書香與創意的對話

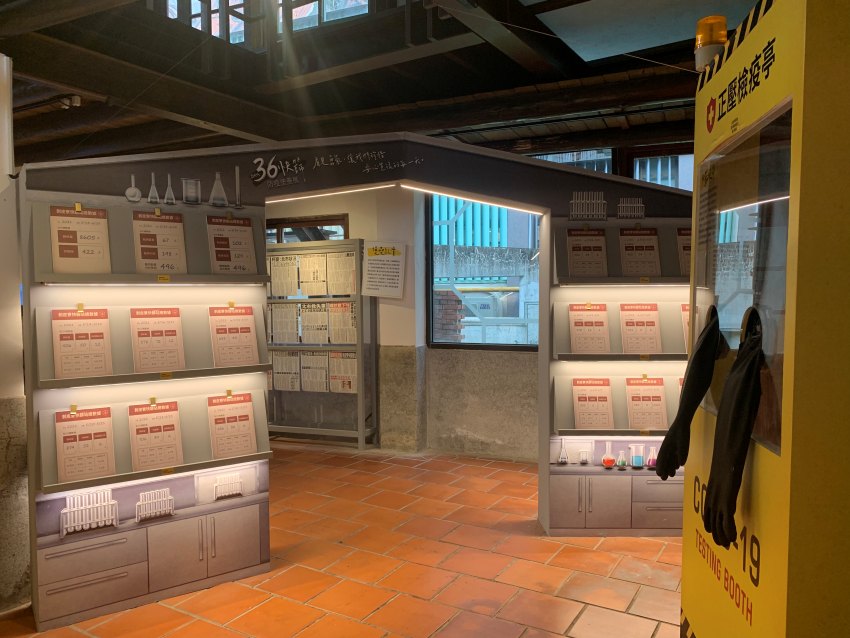

位於台北市萬華區和平西路三段240號的有時聚聚書店咖啡,是一處結合閱讀、藝術與咖啡文化的複合空間。其前身「時報本舖」創立於1975年,曾是台灣印刷業的象徵,見證了書籍出版的黃金時代,而當時的活版印刷機仍擺放在書店的角落,展示也緬懷著台灣早年印刷業的歷史。創立之初,時報本舖以出版學術書籍、文學著作以及工具書為主,並迅速成為台灣出版業的佼佼者。其出版理念強調高品質內容與文化深度,為提升台灣的閱讀水準和文學氛圍貢獻良多。如今,「時報本舖」透過結合「閱讀+體驗」的全新模式,於2017年更名為「有時聚聚」,不僅延續了書香文化,更為數位化時代中的實體書店探索出轉型的新路徑。

有時聚聚的空間設計簡約而溫暖,挑高天花板與大面積落地窗讓空間顯得明亮通透,牆面上擺滿了超過4萬冊涵蓋多元主題的書籍,從經典文學到當代熱銷主題應有盡有,同時也肩負了讓書籍再流通、價值更大化的任務,因此能在這裡買到許多「回頭書」,讓書籍再利用、找尋下一位讀者來傳遞書香。而有時聚聚亦提供多樣飲品與輕食,如香濃的拿鐵、手沖咖啡,以及以新鮮食材製作的提拉米蘇和檸檬塔,帶給訪客豐富的味蕾享受。除此之外,書店咖啡還定期舉辦讀書會、新書發表會、藝術展覽和手作坊,提供文化愛好者一處匯聚靈感的交流平台。

萬華龍山寺與青山宮-傳統與現代的共生

萬華龍山寺是台灣最具歷史與文化價值的廟宇之一,至今已有超過280年的歷史。龍山寺始建於清乾隆年間,歷經數次擴建與修繕,逐漸成為台灣重要的宗教場所與國定古蹟。龍山寺的主祀神明為觀音菩薩,信徒以此祈求平安、健康與庇佑。由於其深厚的宗教文化底蘊及獨特的建築風格,龍山寺自創建以來便吸引了大量的信徒與遊客,寺廟結合了閩南建築風格,屋頂飛檐翹角、雕梁畫棟,無論是廟內的木雕、石雕還是彩繪壁畫,都展現了精湛的工藝,為台灣傳統寺廟建築的重要代表。

龍山寺作為重要的宗教場所,近年來也進行了一些現代化調整。保留傳統宗教功能的同時,寺廟內也增設現代化設施,為現代信徒與遊客提供更便利的服務。例如近年出現自助捐獻系統,方便信徒用手機進行捐款,並減少現金交易,甚至也可透過網路線上點燈祈福,實現了傳統文化在數位時代的轉型。而隨著萬華區的文藝活動發展,寺廟周邊也開始出現手作市集、創意商店與藝術空間的進駐,與龍山寺的宗教氛圍相互呼應,形成了一個融合傳統與現代的文化熱點。此外,龍山寺還定期舉辦「夜間公益導覽」,讓更多民眾有機會於下班後參拜,帶來獨特的宗教與文化體驗。

同樣位於萬華的青山宮,也是艋舺地區的重要信仰中心之一。始建於清道光年間,青山宮主祀靈安尊王張巡將軍,祂以守護地方安寧、驅邪避禍的形象深受信眾敬仰。青山宮的信仰來自福建泉州,隨著移民帶入台灣,並逐漸成為艋舺地區宗教文化的重要核心。廟宇建築以閩南風格為基礎,結合台灣本地工藝,廟內保存了精緻的剪黏、木雕及匾額,充分展現了台灣宗教藝術的深厚價值。

每年農曆10月舉行的「青山王祭」,是青山宮最重要的傳統祭典活動。祭典為期3天,靈安尊王的神像在此期間出巡街區,象徵庇佑地方的平安與繁榮。巡境儀式中,鑼鼓陣頭、舞龍舞獅及煙火施放將整個活動推向高潮,不僅吸引在地居民,還成為國內外旅客體驗台灣民俗文化的亮點。近年來,廟方為了讓活動更具吸引力,加入了燈光秀與創意市集,成功吸引更多年輕族群參與,同時也積極利用數位科技,如透過線上直播平台YouTube的「台灣廟會情報局LIVE」頻道,實時播送廟內活動和祭典,讓全球信眾能夠即時參與,增進互動性。展現了傳統與現代的巧妙結合。

⋯更多精彩內容,請訂閱《TO’GO泛遊情報》雜誌第322期(2025年5月號)