唐代鑑真大師赴日,不僅東傳佛法,還促進中國文化向日本的流傳,在佛教、醫藥、書法、建築、藝術等方面,都對日本產生深遠的影響。跟著鑑真大師在日本奈良唐招提寺、家鄉中國揚州留下的足跡,開展深度的人文歷史之旅。

盛唐建築風華再現

日本奈良市唐招提寺,是唐代高僧鑑真大師於759年所創建的佛教律宗總本山,「招提」即指僧團聚居修行之地,唐招提寺建築融合唐代宮殿建築風格與日本本土風格,是研究中國唐代建築風貌的重要實物證據。

研究唐代建築重要實物證據

中國建築學之父梁思成曾指出:「對於中國唐代建築的研究來說,沒有比奈良唐招提寺金堂更好的借鑒了。」由於中國境內唐代木構建築大多毀於戰火與時代更迭,加上「會昌毀佛」,唐武宗李炎在位的會昌期間(840→846年)推行滅佛政策,在梁思成1937年於中國山西發現唐朝遺留下來的佛光寺之前,專家曾斷言中國土地上已沒有唐朝建築,因此唐招提寺金堂與講堂等保存完好的唐式建築,彌足珍貴。

唐招提寺具有唐代盛唐時期(8世紀)建築風格特色,金堂為7間寬、深4間、重檐歇山頂的木構建築,柱子使用唐式圓柱,屋脊兩端裝飾巨大的唐式陶製鴟尾,屋頂曲線優美,嚴整對稱的空間布局與結構技藝,充滿穩重之感,外型與希臘帕德嫩神廟相似,兩者在建造時都採用名為「卷殺」的建築技巧。

鑑真歷經劫難建立日本律宗

唐代高僧鑑真大師(688→763),原籍江蘇揚州,俗姓淳于,他自幼聰穎,14歲出家,專精律學,後來在揚州大明寺講授律宗,被尊稱為「江南第一大師」。

日本奈良時代,佛教迅速發展,但因戒律不全,出家者多無正規授戒,為了建立完整的佛教戒律制度,日本僧人榮睿與普照多次東渡唐朝,邀請鑑真大師赴日授戒,「是為法事也,何惜身命?諸人不去,我即去耳。」鑑真為了傳法,不畏險難,應允東渡。

儘管鑑真途中歷經艱辛,5次東渡均告失敗,甚至導致失明,仍不改初心,終於在第六次東渡成功,於754年抵達日本奈良。

在日本的十年間,鑑真大師建立起嚴謹的佛教戒律制度,主持授戒儀式,正式創立日本律宗。唐招提寺便是他親手創建的律宗總本山,至今仍為日本佛教律宗的中心。

除了佛教方面的貢獻,鑑真大師還將中國的醫藥學、書法、建築藝術等帶到日本,對日本文化發展產生深遠影響。他的書法風格端莊嚴正,醫藥知識救治無數人,建築風格則為日本寺院建築帶來新氣象。他的一生不僅是佛教弘法之旅,更是中日文化交流的里程碑。

千年古寺巡禮

日本最古老木構佛堂之一

唐招提寺與東大寺、興福寺、元興寺、藥師寺、平城宮跡、春日大社及春日山原始林同列日本世界遺產——「古奈良的歷史遺跡」,是奈良必訪景點。

唐招提寺自正門南大門進入後,依序可參觀金堂、講堂、鼓樓、藏經閣、藏寶閣、御影堂、開山堂與開山御廟等建築。

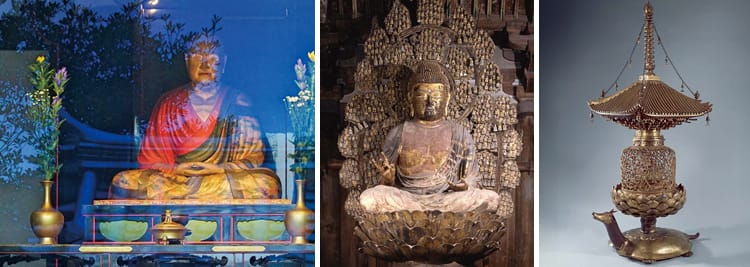

主建築金堂,建於8世紀,是日本現存最古老的木構佛堂建築之一。堂內主尊乾漆盧舍那佛坐像,高3.7公尺,此像面容慈祥端莊,造型典雅莊嚴,展現佛陀智慧與慈悲,其雕刻技巧出眾,使用源自中國的脫活乾漆技法,內部為中空結構,質地輕盈卻堅固,能表現出面部細緻神情。

乾漆盧舍那佛坐像其兩側高5.36公尺的千手觀音佛立像和高2.03公尺的藥師如來佛立像,皆為木心乾漆所製。3尊大佛像前還有梵天、帝釋天兩尊小像和4尊天王的木雕像,其中金堂、盧舍那佛像、千手觀音佛像、藥師如來佛像都是日本的國寶。

金堂後方面寬9間、單簷歇山頂的講堂,也是日本國寶,它原是建於8世紀初的平城宮中的朝堂,在建寺時由皇室捐贈後遷入寺內,為平城宮留下的唯一建築物。講堂作為講經弘法之所,結構簡潔宏大。

日本國寶賞析

源自中國唐代乾漆技術打造

唐招提寺匯集眾多國寶與重要文化財,在全日本140件國寶雕刻中,數量最多的是奈良縣的77件,唐招提寺即保存國寶17件,重要文化財二百多件,唐招提寺的金堂和講堂屬於8世紀建造的古建築物,已列為日本國寶,乾漆盧舍那佛坐像、乾漆鑑眞和尚坐像等也都屬於國寶文物,成為奈良天平時代文化繁榮的有力見證。

唐招提寺內各佛像多採奈良時代特有的乾漆技術製作,這項源自中國唐代的技法包括「木心乾漆」與「脫活乾漆」,該技法先以泥塑模型打造佛像,再以漆布層層覆蓋,待漆乾後去除內部泥芯,使得佛像中空卻堅固,便於保存與搬運,這些雕刻表現出精妙的線條與生動的神情,是中日雕刻技藝交流的結晶。

金堂內供奉著金色的主佛盧舍那佛像,為奈良時代特有的脫活乾漆,盧舍那佛(或毘盧遮那佛)是大乘佛教中的宇宙佛,象徵佛性遍滿宇宙萬物,這尊佛像的外形與神態呈現出非常安定、包容、宏大的感覺,表面漆箔處理,使佛像閃耀金色光輝,象徵佛的尊貴與神聖,氣勢宏偉,背後排列整齊的小佛像群組成的「光背(佛龕)」,是佛光普照的象徵,特別的是,這裡使用的是裝飾光背,形式華麗,讓本尊佛顯得更莊嚴神聖。根據金堂建築中所用木材的年輪測定法分析,發現材料砍伐年份約為781年,推測佛像應是在此之後不久製作而成,並是該堂創建後期的重要造像。

鑑真東渡僅存珍貴文物

以乾漆鑑真和尚坐像為例,是在鑑真大師圓寂之後不久所製作,這尊雕像並非單純宗教雕像,而是結合了歷史紀實與宗教崇敬的具體表現,雕像忠實呈現鑑真晚年的形貌:身形微駝、表情沉靜、雙手自然結印,雕刻手法細膩,細節表現出極高的藝術水準與對人物的深刻理解,不是理想化的佛像或神像,這在奈良時代極為罕見。

鑑真東渡日本時攜帶各種法器和經書,但這些文物最後所剩無幾,舍利即為其中存留的珍貴文物,傳說在其東渡時舍利掉入海中,出現一隻海龜拯救,因此以海龜形象建造舍利塔,平安時代的金龜舍利塔塔身呈八角形,透雕華麗的花紋,內部供奉著舍利(佛陀遺骨),塔頂是金箔鍍飾的屋簷,上方設有相輪(代表佛塔最上部的結構),而塔的基座則是象徵長壽的金龜承載,龜背上托著蓮花台,象徵佛教世界中的淨土與重生。塔身的構造及紋樣與法隆寺所藏的白鳳期金銅舍利容器頗為類似,被認為是以其為範本所製。

圖片提供: 日本觀光局、奈良觀光局、The Gate to KANSAI、TO’GO片庫、Wikimedia

⋯更多精彩內容,請訂閱《TO’GO泛遊情報》雜誌第323期(2025年6月號)