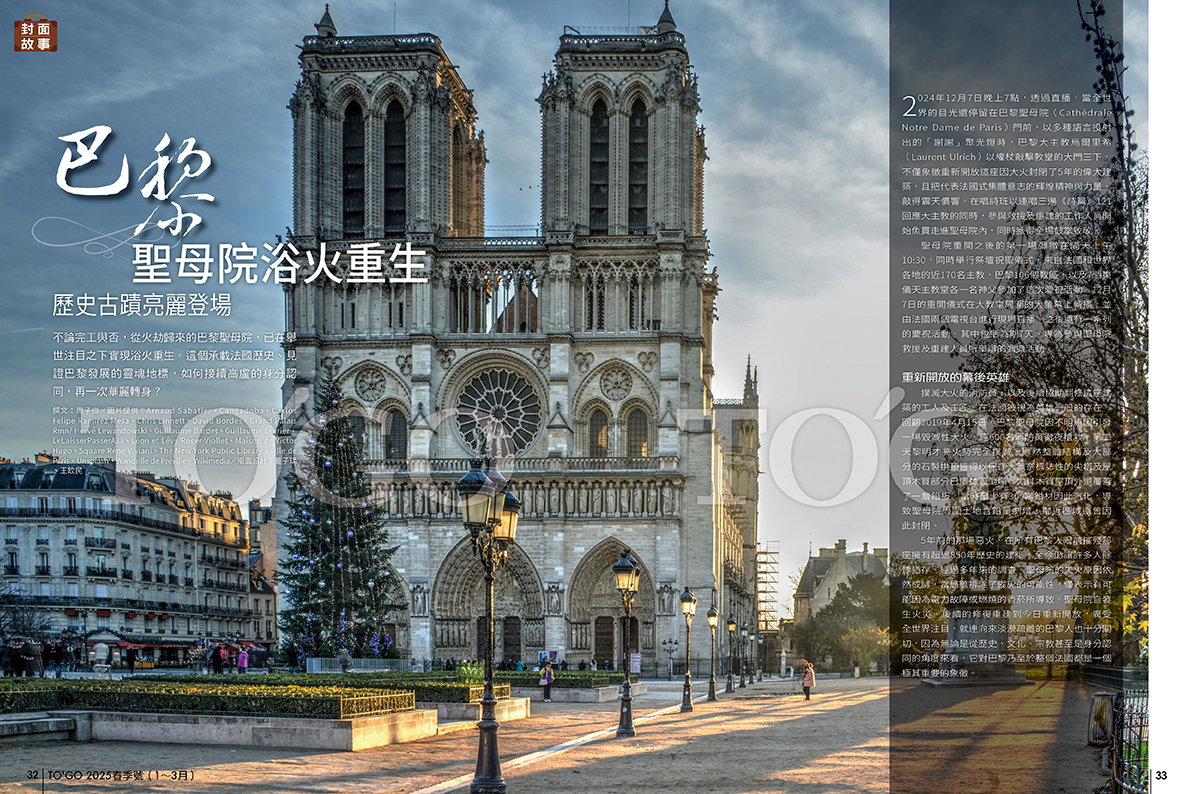

不論完工與否,從火劫歸來的巴黎聖母院,已在舉世注目之下實現浴火重生。這個承載法國歷史、見證巴黎發展的靈魂地標,如何接續高盧的身分認同,再一次華麗轉身?

2024年12月7日晚上7點,透過直播,當全世界的目光還停留在巴黎聖母院(Cathédrale Notre Dame de Paris)門前,以多種語言投射出的「謝謝」聚光燈時,巴黎大主教烏爾里希(Laurent Ulrich)以權杖敲擊教堂的大門三下,不僅象徵重新開放這座因大火封閉了5年的偉大建築,且把代表法國式集體意志的輝煌精神與力量,敲得震天價響。在唱詩班以連唱三遍《詩篇》121回應大主教的同時,參與救援及重建的工作人員開始魚貫走進聖母院內,同時獲得全場鼓掌致敬。

聖母院重開之後的第一場彌撒在隔天上午10:30,同時舉行祭壇祝聖儀式,來自法國和世界各地的近170名主教、巴黎106個教區,以及7個東儀天主教堂各一名神父參加了這次慶祝活動。12月7日的重開儀式在大教堂周圍的大螢幕上轉播,並由法國兩個電視台進行現場直播。之後還有一系列的慶祝活動,其中包括為期7天、專為參與聖母院救援及重建人員所舉辦的彌撒活動。

重新開放的幕後英雄

撲滅大火的消防員,以及後續協助翻修這座建築的工人及工匠,在法國被視為英雄一般的存在。回顧2019年4月15日,巴黎聖母院因不明原因引發一場毀滅性大火,經600名消防員徹夜搶救,第二天黎明才將火勢完全撲滅,雖然整體結構及大部分的石製拱頂皆得以保存,無奈標誌性的尖塔及屋頂木質部分已遭焚毀倒塌,尤其木質屋頂外還覆蓋了一層鉛板,當時至少有300噸鉛材因此汽化,導致聖母院周圍土地含鉛量劇增,鄰近區域還曾因此封閉。

5年前的那場惡火,在所有巴黎人眼前摧殘那座擁有超過850年歷史的建築,至今仍讓許多人餘悸猶存。經過多年來的調查,聖母院的失火原因依然成謎,當局雖排除了縱火的可能性,僅表示有可能因為電力故障或燃燒的香菸所導致。聖母院自發生火災、後續的修復重建到今日重新開放,廣受全世界注目,就連向來淡漠疏離的巴黎人也十分關切,因為無論是從歷史、文化、宗教甚至是身分認同的角度來看,它對巴黎乃至於整個法國都是一個極其重要的象徵。

聖母院真的完工了嗎?

火災發生的當晚,法國總統馬克宏隨即宣布,要動員法國上下及內外的所有力量,重建這座充滿意義的大教堂,同時還發下豪語,誓言要在5年之內建成。雖然法國擁有悠久的政教分離傳統,不過希望藉由重建教堂以團結法國力量與集體意志,卻也因此讓馬克宏備受爭議並飽受批評。火災之後,馬克宏以團結之名的慷慨陳詞,一度讓所有的批評者噤聲,為自己的治理危機爭取到不少喘息空間;在重建聖母院的過程中,他曾表態應為這座教堂增加一點「現代新意」而找來不少國際建築團隊獻策,當中更不乏「在聖母院屋頂加蓋游泳池」這種荒腔走板的想法。

在聖母院發生大火一周年時,馬克宏義無反顧執意強調一定要在5年內完成重建修復,被認為是要迎合2024年巴黎奧運,從而增加自己的政治資本。去年11月,也就是距離聖母院重開儀式的一個月之前,教堂被目擊仍為重重鷹架所包圍。去年12月8日重新開放之後,眾人才知道已修復完成的尖塔底部的鷹架,遲至今年晚些時候才會拆除,而部分施工設施(如起重機及流動廁所)也仍悉數留於現場。種種「未完工」的跡象因此讓不少人質疑,聖母院真的修好了嗎,還是只是為了不讓馬克宏的承諾跳票而已?

先不論馬克宏是否真的把「重開聖母院」當作自己的政績,但他堅持聖母院要在5年內修復完成,確實會讓人聯想到去年6月,他因為不甘成為跛腳總統而解散國會的政治豪賭。就目前法國政治情勢看來,雖然法國國會改選完後未出現極右派掌權的最糟結果,不過馬克宏的聲勢卻也跌至谷底。於是「重開聖母院」成為他振奮人心、恢復聲望的最好手段,他在12月7日重開儀式上發表演說,除了感謝救援及修復聖母院的所有人員,還特別提及透過聖母院迅速的修復,「讓法國實現了不可能的目標」,聽起來格外

諷刺。

承載歷史、見證發展的靈魂地標

造就英雄,且讓政客無所遁形,不只是重新開放的聖母院帶給世人的第一道省思與啟示,也同時讓人更清楚看出它在法國歷史長河中所擁有的崇高地位。建於1163年的巴黎聖母院,於法王路易七世治下開工修建。當時,巴黎作為法蘭西王國的政治與經濟中心,人口急遽增加,重要性也日漸顯現,而這座高近70公尺、占地達6,000平方公尺的建築傑作,就是最好的明證。它不僅是那個時代在歐洲最大的宗教建築,也堪稱中世紀建築技術集大成之精湛展現,並以肋狀拱頂、飛扶壁、玫瑰花窗及石像鬼雕刻聞名於世。

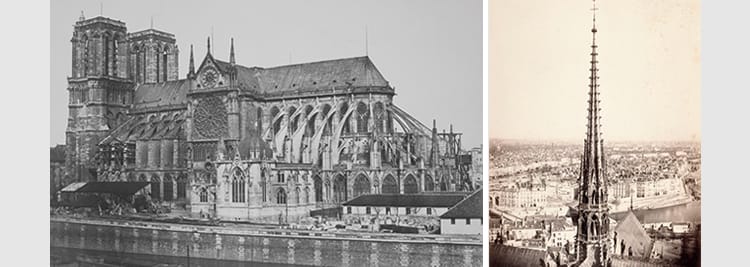

動工之後的近200年間,巴黎聖母院的修建工程一直持續進行,直到1345年才完工,後來也曾於17→18世紀時進行大量的翻新、維修及擴建。除了主體建築,教堂內的石雕及彩繪玻璃主題,全是《聖經》故事和教義的再現,而包括祭壇、迴廊、門窗等處裝飾的雕刻和繪畫,以及教堂內典藏的13→17世紀大量藝術珍品,都是巴黎聖母院得以在火災之前每年吸引超過1,300萬遊客,以一座宗教建築之姿登上巴黎市區最受歡迎景點的主因:它不僅見證了法國重要歷史沿革,本身也與巴黎的城市發展密切相關,而教堂內的每一塊石頭,皆承載了好幾個世紀的故事。

不過,歷經860多個寒暑,聖母院當然不只走過輝煌,也有過落魄。1431年,英格蘭國王亨利六世在這裡加冕。16世紀時,反對君主專政、俗稱「法國新教」的胡格諾派(Huguenot)新教徒,以及法蘭西君主都曾搶掠過聖母院中的珍寶,教堂外部很多特色雕塑因被認定是偶像崇拜而被迫拆除,後來更有人打著現代化的名義而毀壞聖母院的陵寢及花窗玻璃。法國大革命期間(1789→1799),巴黎禁止天主教禮拜,聖母院遭到掠奪和破壞,不只教堂曾一度失修,甚至成為儲藏食物及葡萄酒的倉庫,直到拿破崙時期才得以恢復;他於1804年在此加冕為帝,不過當時這座教堂已非常破舊,不僅牆壁被粉刷成白色,門廊且以簡單的木質、紙板及灰泥,搭配絲綢及天鵝絨窗簾裝飾而成。

1830 年法國七月革命期間,暴徒不僅毀壞了聖母院的彩繪玻璃,並放火燒了鄰近的大主教宮殿。大教堂遭到嚴重破壞之後,巴黎當局曾考慮將聖母院徹底拆除,然而隨著隔年法國文豪雨果(Victor Hugo)出版《鐘樓怪人》(Notre-Dame de Paris)並取得巨大成功,一場「保護巴黎聖母院」的全國性運動也隨之展開。

集體記憶與身分認同的象徵

《鐘樓怪人》是法國文學中最受歡迎、最多人閱讀的小說之一。雨果不僅在這本歷史小說重現了昔日的巴黎,而巴黎聖母院更是故事情節的主要場景之一;就連原文書名都直接以「巴黎聖母院」為之命名。巴黎聖母院的法文原名中的「Notre Dame」原意為「我們的女士」,指的是耶穌的母親聖母瑪利亞,該敬稱也廣泛於西方國家所使用。《鐘樓怪人》描繪了15世紀時,一位年輕的吉普賽女孩「愛絲梅拉達」的悲劇命運。而小說的主人公,聖母院的敲鐘人——駝子「加西莫多」,雖因外形古怪讓人害怕,卻在聖母院找到了歸宿。這部作品被陸續改編成電影、音樂劇、舞台劇及動畫片,成為舉世聞名且老少咸宜的故事,讓巴黎聖母院的名聲更加響亮。

聖母院所在位置的西堤島(Île de la Cité),長久以來被視為巴黎這座城市的心臟,而在聖母院門口的廣場中,有個原點(Point Zéro)紀念物,是法國丈量全國各地里程時所使用的起測點,具有「法國文化中心點」的重大標誌意義。1447 年,查理七世以一首歡慶勝利的讚歌〈Te Deum〉,慶祝百年戰爭結束時從英國人手中奪回巴黎;近500年後,1944年解放巴黎的鐘聲再度響起,這次換從德國人手中贏回巴黎,戴高樂及勒克萊爾 (Philippe Leclerc)兩位二戰功臣在人群的簇擁之下,於聖母院廣場再度唱起了頌歌。從各方面看來,這座教堂不只是一座古蹟建築,早已成為巴黎人日常生活中無處不在且不可或缺的象徵,無論是作為地標,還是市民集體記憶的一部分,都深刻影響著巴黎人的身份認同。

巴黎早於1862年編制了第一份歷史古蹟清單,列出該市需要保存的古蹟建築,而聖母院在當時就已名列其中。1991年,聯合國教科文組織正式將聖母院指定為世界遺產。在疫情之前,每年約有1,300萬人次造訪,平均每天就有3萬名遊客,比羅浮宮及凡爾賽宮還受歡迎,不僅是法國最熱門的旅遊景點,也是全世界最受遊客喜愛的古蹟建築之一。這正是巴黎聖母院從失火、救援、修復到重新開放,皆廣受矚目的原因。

⋯更多精彩內容,請訂閱《TO’GO泛遊情報》雜誌第320期(2025年春季號)