「逢客必住山,逢山必有茶」,是一般人對客家庄的印象,桃園大溪、龍潭、楊梅這些客家庄正因茶葉在歷史上留名,讓我們跟隨文史的腳步,深入客家茶庄的迷人故事,在茶香中品賞韻味無窮的客家風華與膨風茶傳奇。

桃園客家百年茶路

當台灣以「Formosa Tea」之名享譽全球時,背後默默支撐這段輝煌歷史的,正是桃園客家茶庄。早在1896年,台灣北部的客家庄就已扛起全台茶葉出口歲入的6成,形成一條連結世界與台灣內山的百年茶路。這條茶路,穿越了桃園的大溪、龍潭與楊梅,記錄客家人以茶為生、以茶養家的歲月。

自清乾隆48年(1783)後,陸續有客家移民遷徙至台灣北部丘陵與山區定居,他們選擇了丘陵坡地、氣候溫和、雨量充沛的桃竹苗內山,種下第一批茶樹。從光緒年間(1875)起,隨著茶產業興盛,桃園客家地區逐漸成為台灣重要的製茶重鎮。

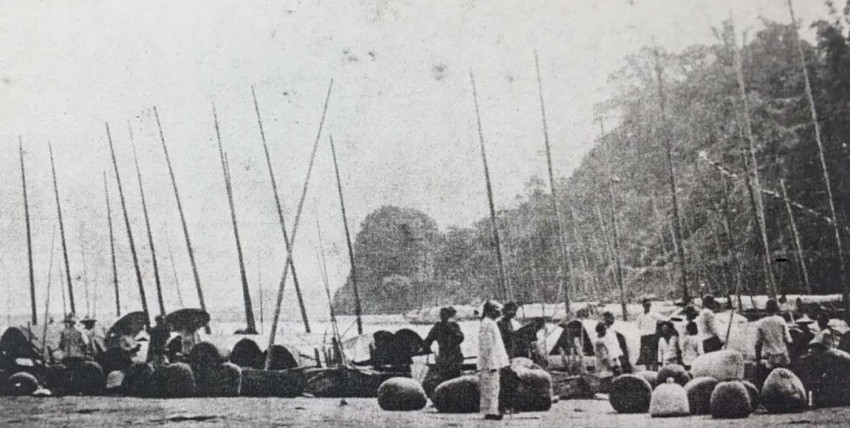

當年,茶農肩挑著沉重的茶簍,沿著蜿蜒山徑,走過羊腸小徑與古道,將剛採收與初製的茶葉,翻山越嶺運往大溪,再由大漢溪的水路一路送到大稻埕,最終出口至世界各地。採茶女工輕巧靈活的身影與茶師專注烘焙的畫面,成為客家庄特有的生活景緻。那是一條連接山林與城市、勞動與貿易、土地與世界的生命線。

從清治時期肩挑步行的古早茶路,到日治時期興建的人力輕便鐵道,直到戰後四通八達的公路系統,茶葉運輸方式的轉變,也反映出客家茶庄生活樣貌的變遷。交通帶動地方經濟發展,茶鄉風景因此改寫。 除了辛勤的勞作,客家人也以虔敬的心與天地對話。從種植到採摘,從揉捻到烘焙,每一道工序皆秉持「敬天、敬土、敬人」的信念。百年流轉下來,這份對土地的珍惜與尊重,讓客家茶師宛如大地的守護者,不僅孕育出高品質的茶葉,也傳承了珍貴的茶文化精神。

桃園客家茶文化與客庄生活

對客家人而言,茶不僅是一種經濟作物,更融入日常生活與文化之中。無論是山歌吟唱、祭祀典禮、詩文創作,茶始終是主角之一。客家童謠《月光華華》中唱道:「細妹煮茶,阿哥兜凳,人客食茶」,描繪出以茶待客、溫暖人心的日常畫面。

正如客家歌謠《人在草木間》所唱:「一杯釅茶,敬伯公;一杯清茶,敬祖先。」敬茶成了敬天、敬地、敬祖先的日常儀式。茶文化不僅滋養了身心,也成為客庄文化中不可或缺的重要元素。今天走進桃園的大溪、龍潭、楊梅,不僅能品茗香茗,還能感受那份跨越百年的樸實與厚重人情味。

今日的桃園茶鄉,不只是製茶的重鎮,更是文化、歷史與生態共融的慢活旅遊勝地。走一趟桃園客家茶鄉,品一壺東方美人,便能感受到那份歷經歲月淬煉的茶香餘韻。

東方美人茶的祕密

說到桃園客家茶,不可不提享譽國際的「東方美人茶」。它又名膨風茶、白毫烏龍、椪風茶,早年茶農發現被小綠葉蟬吸食過的新芽,經過發酵後,反而呈現獨特蜜香與熟果香,別具風味。因品質優良,外銷歐美,傳說在英國維多利亞女王面前備受讚賞,被譽為「東方美人茶」,後經考據,咸認為是故事行銷,卻增添傳奇感。

由於北台灣的桃園、竹北、新竹、苗栗等地氣候與土壤特性,最適合小綠葉蟬繁衍,因而成為東方美人茶的重要產區。

桃園客家茶產業記事

1865年 龍潭地區所產烏龍茶,已由大漢溪送往淡水關出口的紀錄。

1895年 日治時期日本政府在台設立茶葉試驗研究所等機構。

1905年 日本台灣茶葉株式會社在楊梅製茶試驗所(今茶葉改良場)首先製造紅茶。

1928年 日東紅茶興起,以其芳香風味在英國倫敦市場與大吉嶺紅茶相互匹敵。

1960年 東方美人茶之名出現。

1961年 桃園龍潭專門產製外銷日本的蒸菁綠茶工廠誕生

1965年 桃園龍潭加入膨風茶產區

1990年 桃竹苗東方美人茶產業鏈逐步成形

桃園旅遊相關文章:

- 桃園旅遊 客家茶鄉之旅-百年茶路、客家茶文化與客庄生活

- 桃園旅遊 客家茶鄉之旅-大溪 茶港流金歲月

- 桃園旅遊 客家茶鄉之旅-龍潭 譜寫客家茶史

- 桃園旅遊 客家茶鄉之旅-楊梅 茶香穿越古今

⋯更多精彩內容,請訂閱《TO’GO泛遊情報》雜誌第326期(2025年9月號)

圖片提供:桃園市政府、國立台灣工藝研究發展中心、台灣農林、大溪老茶廠、福源茶廠、大北坑休閒農業區/撰文、攝影:方雯玲